家族の一コマと、ワークショップのことを一緒に。

今日は、実家での父の兄弟会における一コマ(前半)と、講師に挑戦させてもらったワークショップ(後半)

のことを一緒に書きます。

仕事の振り返りも兼ねて・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前半:家族の一コマ 「古いアルバム」

父の兄弟会のさなか、父がすっと座を外した。

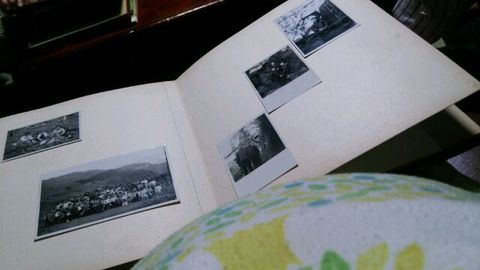

戻ってきて父は持ちきれないほどのアルバムを抱えていた。

その中の一冊・・・・

少しかび臭くて、少しあたたかい布表紙。

手にしただけでずんと重たい。

たった年月の分だけ重たい。

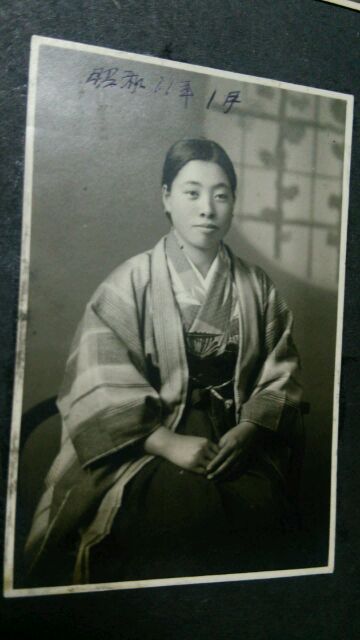

開いたそこに写っていたのは、

きれいで立ち姿の美しい祖母の着物写真。

女学生くらいだろうか。

めくるごとに時がたって、父やおじたちの写真が登場する。

父の幼い日は、オンザ眉毛のおぼっちゃん風。

面白くなって、どんどん、めくる。

子どもたち(父やおじ、おば)が結婚して、

孫(私のいとこや兄弟)が生まれ、

家族が少しずつ少しずつ増えていく。

父たちの口から、思わぬ言葉が・・。

「このおばちゃん、なんだか知らないけど、ずっといたよなぁ。」

親戚でもない人が、家に住んでいるってことがありえた古い時代。

そこにはいつもよりあう家族の姿があって、笑顔があって、

あぁ素敵な家族だなぁと心が温かくなる。

今よりずっと交通の便が悪い頃、北陸からお嫁に来た母は、まだ若くてきれい。

母の背中におぶさる姉はまだ小さな、小さな赤ん坊。

遠くの知り合いも誰もいない土地で、母は心細くなかっただろうか・・

いつもケラケラ笑っている母の40年前を思う。

私のお腹のちいさな人に語りかける。

「これがあなたの一方のルーツ。

もう一方のあなたのお父さんのルーツも合わせて、

今、あなたはここにいるんだよ・・・」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

後半 :「共感のためのマイムワークショップ」のこと。

昨年、春と秋に初めて福祉施設の職員の初任者研修で

コミュニケーションのワークショップを担当しました。

道化師の楽しいワークを取り入れた前半に引き続いて、まとめの後半、

最後に高齢者の思い出にまつわる無言劇の創作に取り組んでもらいました。

春は「思い出の箱」秋は「写真」。

研修生の表現は私の想像を越えて素晴らしかった!

個人ワークの「思い出の箱」では、箱から思い出の品を取り出します。

茶道の道具、コンサートの思い出のCD、剣道の竹刀・・・・・

育児専念した期間から再就職というお母さんは、一枚の写真を取り出し、

出産の陣痛の苦しみを表現してくれた。

初任者にまじって果敢にトライしてくれたベテランの職員さんは、

自分がケアをしたなくなったおばあちゃんそのものを

箱から出してきて、そのおばあちゃんの手のぬくもりを見る人に伝えてくれた。

グループワークの「写真」では、

赤ちゃんの写真・戦地へ行った写真・赤ん坊を抱いた写真(戦地から帰って来た)・山の山頂で記念に撮った写真・おじいさんになってからの写真・・。

これみんなで考えてそれぞれに役割分担して、演じてくれたのです。

無言で演じることも、その仲間の演じているものを一生懸命見て理解しようと

することも、普段使わない想像力をうんと、刺激します。これが大事かなぁと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日はなんで、この2つの話を突然、一緒に書こうと思ったかというと、

この私の家族の一コマに出会った時、自分自身が講師として取り組んだ

このワークのことを思い出し・・・・。

父たちのアルバム談義のなかに

そっと、入り込んで、いろんな思い出の中に身をうずめて、

自分のお腹の中の人にまで話しかける・・・。

本当に貴重な時間で、その余韻になんだか嬉しくなったのです。

もちろん、きっと現場で向き合っている高齢者の中には、よい思い出だけでは

なくたくさんの辛い思い出を抱えている人もいるのだろうなぁ。

その人生をいろんな角度から、想像し、思いを馳せることが

できるとケアの質があがるのではないか?

何より、介護者の側に自然と寄り添う気持ちが出てくるのではないか・・・?と考えています。

私は日本福祉大学を卒業して、社会福祉士を取得したものの、

福祉の現場といえば、公演で呼んでいただいて訪れるた経験か、

サーカスをやめてから、フリーランスでの生計が成り立つまでの

障害者施設での3年間の非常勤の職員としての経験しかなく、

現場を知らない人間の理想論でしか言えないのです。

私の勝手に抱いた理想の中で、

共感や想像力がきっと人生を豊かにする。

と信じています。

共感や想像力の先に笑顔がある。

と信じています。

「福祉は制度の中にあるわけではない。

福祉のために制度を作るのだ。」

私のために松山の福祉現場を巡回する公演を

企画して頂いた方から、教えていただいた思想です。

「作る福祉」のための想像力を育てるための仕事の手伝いが、

私の学んできたマイムやクラウンの世界の手法にあるならば、

微力ながら、講師の勉強もしてお手伝いできたら嬉しいなと思っています。

この2回のワークショップ、全面的にまかせて下さった

高齢者施設を運営する三法人のおかげで、私自身本当にたくさんのことを学びました。

そのことがふぅっと自分の中でまとまったような気がしたので、少し自分の考えを

まとめてみました。ここまで読んでくださった方々、本当にありがとうございました!

このワークショップの最初の一歩に挑戦させて下さったこの三法人の方々に

心から御礼を申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひまわりのこれからの創作も、

そんな「思いを馳せる」ということを大事にして

作品を作っていけたらなんて密かに思っているのです。

まだまだ思うようにはいかないけれど・・・。

思考錯誤したいです(^^)

香山ひまわり

のことを一緒に書きます。

仕事の振り返りも兼ねて・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前半:家族の一コマ 「古いアルバム」

父の兄弟会のさなか、父がすっと座を外した。

戻ってきて父は持ちきれないほどのアルバムを抱えていた。

その中の一冊・・・・

少しかび臭くて、少しあたたかい布表紙。

手にしただけでずんと重たい。

たった年月の分だけ重たい。

開いたそこに写っていたのは、

きれいで立ち姿の美しい祖母の着物写真。

女学生くらいだろうか。

めくるごとに時がたって、父やおじたちの写真が登場する。

父の幼い日は、オンザ眉毛のおぼっちゃん風。

面白くなって、どんどん、めくる。

子どもたち(父やおじ、おば)が結婚して、

孫(私のいとこや兄弟)が生まれ、

家族が少しずつ少しずつ増えていく。

父たちの口から、思わぬ言葉が・・。

「このおばちゃん、なんだか知らないけど、ずっといたよなぁ。」

親戚でもない人が、家に住んでいるってことがありえた古い時代。

そこにはいつもよりあう家族の姿があって、笑顔があって、

あぁ素敵な家族だなぁと心が温かくなる。

今よりずっと交通の便が悪い頃、北陸からお嫁に来た母は、まだ若くてきれい。

母の背中におぶさる姉はまだ小さな、小さな赤ん坊。

遠くの知り合いも誰もいない土地で、母は心細くなかっただろうか・・

いつもケラケラ笑っている母の40年前を思う。

私のお腹のちいさな人に語りかける。

「これがあなたの一方のルーツ。

もう一方のあなたのお父さんのルーツも合わせて、

今、あなたはここにいるんだよ・・・」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

後半 :「共感のためのマイムワークショップ」のこと。

昨年、春と秋に初めて福祉施設の職員の初任者研修で

コミュニケーションのワークショップを担当しました。

道化師の楽しいワークを取り入れた前半に引き続いて、まとめの後半、

最後に高齢者の思い出にまつわる無言劇の創作に取り組んでもらいました。

春は「思い出の箱」秋は「写真」。

研修生の表現は私の想像を越えて素晴らしかった!

個人ワークの「思い出の箱」では、箱から思い出の品を取り出します。

茶道の道具、コンサートの思い出のCD、剣道の竹刀・・・・・

育児専念した期間から再就職というお母さんは、一枚の写真を取り出し、

出産の陣痛の苦しみを表現してくれた。

初任者にまじって果敢にトライしてくれたベテランの職員さんは、

自分がケアをしたなくなったおばあちゃんそのものを

箱から出してきて、そのおばあちゃんの手のぬくもりを見る人に伝えてくれた。

グループワークの「写真」では、

赤ちゃんの写真・戦地へ行った写真・赤ん坊を抱いた写真(戦地から帰って来た)・山の山頂で記念に撮った写真・おじいさんになってからの写真・・。

これみんなで考えてそれぞれに役割分担して、演じてくれたのです。

無言で演じることも、その仲間の演じているものを一生懸命見て理解しようと

することも、普段使わない想像力をうんと、刺激します。これが大事かなぁと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日はなんで、この2つの話を突然、一緒に書こうと思ったかというと、

この私の家族の一コマに出会った時、自分自身が講師として取り組んだ

このワークのことを思い出し・・・・。

父たちのアルバム談義のなかに

そっと、入り込んで、いろんな思い出の中に身をうずめて、

自分のお腹の中の人にまで話しかける・・・。

本当に貴重な時間で、その余韻になんだか嬉しくなったのです。

もちろん、きっと現場で向き合っている高齢者の中には、よい思い出だけでは

なくたくさんの辛い思い出を抱えている人もいるのだろうなぁ。

その人生をいろんな角度から、想像し、思いを馳せることが

できるとケアの質があがるのではないか?

何より、介護者の側に自然と寄り添う気持ちが出てくるのではないか・・・?と考えています。

私は日本福祉大学を卒業して、社会福祉士を取得したものの、

福祉の現場といえば、公演で呼んでいただいて訪れるた経験か、

サーカスをやめてから、フリーランスでの生計が成り立つまでの

障害者施設での3年間の非常勤の職員としての経験しかなく、

現場を知らない人間の理想論でしか言えないのです。

私の勝手に抱いた理想の中で、

共感や想像力がきっと人生を豊かにする。

と信じています。

共感や想像力の先に笑顔がある。

と信じています。

「福祉は制度の中にあるわけではない。

福祉のために制度を作るのだ。」

私のために松山の福祉現場を巡回する公演を

企画して頂いた方から、教えていただいた思想です。

「作る福祉」のための想像力を育てるための仕事の手伝いが、

私の学んできたマイムやクラウンの世界の手法にあるならば、

微力ながら、講師の勉強もしてお手伝いできたら嬉しいなと思っています。

この2回のワークショップ、全面的にまかせて下さった

高齢者施設を運営する三法人のおかげで、私自身本当にたくさんのことを学びました。

そのことがふぅっと自分の中でまとまったような気がしたので、少し自分の考えを

まとめてみました。ここまで読んでくださった方々、本当にありがとうございました!

このワークショップの最初の一歩に挑戦させて下さったこの三法人の方々に

心から御礼を申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひまわりのこれからの創作も、

そんな「思いを馳せる」ということを大事にして

作品を作っていけたらなんて密かに思っているのです。

まだまだ思うようにはいかないけれど・・・。

思考錯誤したいです(^^)

香山ひまわり